央视网消息:乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。台湾诗人余光中的这首《乡愁》道出了无数台湾同胞对于大陆家乡的思念。从10月25日起,新闻频道推出系列报道《乡音 乡愁》,两岸历史见证者将为我们讲述他们的家乡记忆以及跨越海峡、割舍不断的乡愁。

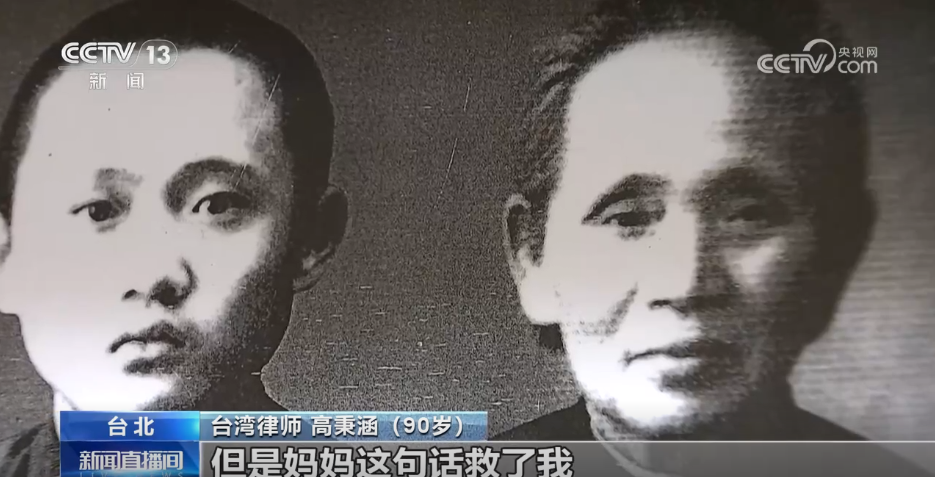

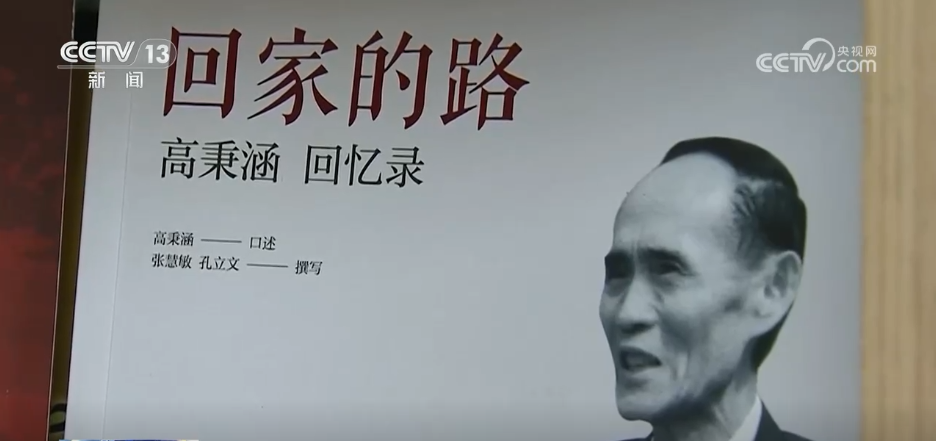

今年已90岁高龄的台湾律师高秉涵已经连续三十多年,帮助台湾老兵把他们的遗骨带回大陆家乡。自上世纪90年代初以来,他已帮助了百余位老兵完成了大家生前未尽的归乡心愿。我们一起听高秉涵用乡音讲述他的故事。

虽然已经在台湾生活了77年,一开口,高秉涵依然乡音未改。但高秉涵坦言,对他来说,乡愁不止是他未改的乡音,更是曾经摆在他家中的一个个台湾老兵的骨灰坛。30多年,100多坛骨灰坛被他一坛一坛地送回老兵们的大陆老家,每一次的落地都是一场跨越海峡的团圆。

台湾律师 高秉涵:我是同乡会的会长,开会的时候,大家都讲,我们这一辈子返回大陆没希望了,高秉涵,你小子最小,万一将来以后,有一天你能回老家,你小子不要忘记我的骨灰,你给我带回去。

回家,这也是高秉涵多年的心愿。1948年,十三岁的山东人高秉涵,孤身一人随着难民从厦门乘船到了台湾。住进混合着大陆各地相亲的眷村,虽然夹杂着河南话、山东腔、四川味的邻里说话给了离家数千公里的高秉涵带去了几分家乡的味道,但对母亲的思念始终在他心头萦绕。

台湾律师 高秉涵:临上车,在菏泽的东门外边,妈妈告诉我的一句话:儿啊,我这是让你走,希望你能够活下去,你要想办法活下来,等你活着回来。这句话影响了我的一生。好多次我想跳到山谷里面死,但是妈妈这句话救了我,她等着我活着回来,我不能死,妈妈还等着我活着回去。

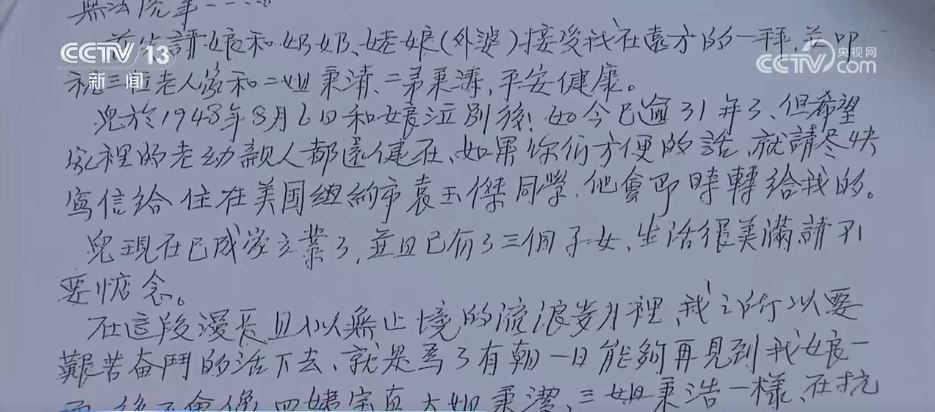

乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头。一湾浅浅的海峡,让高秉涵和母亲、和家乡一隔就是几十年。1979年,高秉涵给母亲写了一封长信,诉说自己对母亲和亲人的想念。这封信寄出后,辗转很久才他收到回信,但在信中,家人告诉他,母亲已经在一年前离世。

台湾律师 高秉涵:我现在一想到母亲就心痛,为什么?一个母亲,他的儿子一走,没有一点消息。每年过节除夕晚上母亲从来没吃过饭,都是桌上团圆了,桌上摆个碗,我母亲给我倒菜,说春生不管你还在不在,今年过年了,你就吃一点吧,然后母亲就掉着泪就回去了。两岸开放了,我活下来回去了,她并没有等我,就没见到。

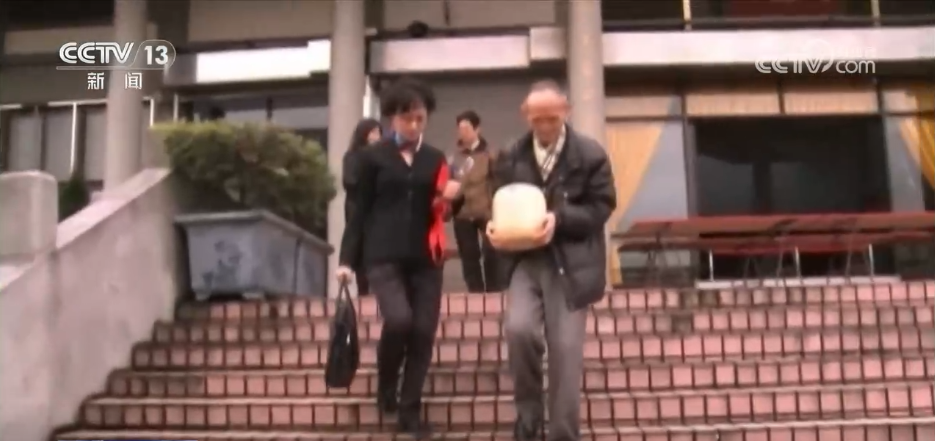

上世纪八十年代,台湾开放台湾居民回大陆探亲,1991年,经过各种努力,高秉涵在离家43年后,终于第一次重新踏上了家乡的土地。而同他一同回来的,还有他怀里抱着的三位老兵的骨灰。

台湾律师 高秉涵:你们牵着我手到台湾,我抱着你们回家。在我心目中,老伙计们还活着,你们并没有死。我抱的一坛又一坛,不是老兵的遗骨,而是满满的乡愁。

让乡愁归根,带老兵“回家”,高秉涵把自己对母亲和家乡的思念化作了行动。自1991年以来,30多年时间里,高秉涵自费带着老兵骨灰和生前未尽的归乡心愿,漂过海峡,去了山东、到了河南、江苏,甚至还有几千公里外的新疆。让乡愁把海峡填满,让以后回家的人路不再遥远,高秉涵来说,这就是他与老兵们共同的心愿。

台湾律师 高秉涵:我今年正好90岁,最后一个愿望,我希望,我有生之年能够看到九州同,这是我最后一个愿望。